3歳娘の図鑑選び。

先日、娘のちぇぶちゃんが3歳9か月になりました。

「あと3かげつで4さいよ~♪」などと楽しそうに歌っていて、今から4歳になるのが待ちきれない様子。家では絶賛赤ちゃん返り中(もう1年以上!)の娘ですが、「おうちではまだBabyだけど、4さいになったらおねえちゃんになるからもう泣かないよ!11がつになったら、Babyはだっくんだけよ。」と高らかに(!?)宣言しています。

もうお姉さんになって1年以上経つのですが、娘なりの「お姉さん」って一体どんなイメージなのかな... あと3か月、親の方が待ちきれません(^^;)

そんな娘の最近の図鑑選びについてメモしておきます。

過去の記録によると、わが家が図鑑選びを始めたのは、娘が2歳4~5か月の頃でした。

2歳、『あそびのおうさまずかん』からスタート。

この頃はちょうど娘が街中で見かける植物や空(天気)、食べ物などに強い興味を持ち始めていたところだったので、書店で選んだ幼児向けの『あそびのおうさまずかん』を絵本のように読んでいました。娘はどういう訳かこの図鑑を最初から最後まで通して一気に読んで欲しがったので’(それほど面白いと感じていたのかもしれません)、「もういちどよんで!」と言われるたびに内心「え~っ(^^;)」と思っていたような記憶があります。

あそびのおうさまずかんシリーズの中では、特に『たべもの』をよく読んでいました。1~2歳の頃の娘はかなり小食気味だったので、こういった写真入りの図鑑をきっかけに食べることへの興味を増したことは、とても嬉しかったです。

たべもの

このシリーズは今でも娘のお気に入りで、時々自分で声に出して読んでいます。最後まで読みきる前に疲れてしまうようですが... ママの気持ち、少しはわかってくれたかな?(^^;)

この時にいつか娘と読んでみたい図鑑についていろいろ調べていたものの、この後なかなか新しい図鑑を購入するタイミングがやって来ませんでした。

過去記事にも簡単にまとめたのですが、当時読んだ『頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある』という本の中には、図鑑について「慣れる」「楽しむ」「深める」という3ステップに分けて詳しく説明されていました。

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、当時この3ステップについて自分なりにまとめたものから抜粋してみると...(太字は今回改めて自分の記事を読み返してつけたものです)

図鑑は「本人の興味のおもむくままに選ぶ」ということと、「少しずつステップアップを踏んで図鑑の世界へ入っていく」ということは、図鑑選びの基準として自分が漠然とイメージしていたことと同じだったので安心しました。

(※以下、「慣れる」「楽しむ」「深める」という3ステップについて)

1.「慣れる」~ まずは絵本から。

娘はまだ2歳なので、この最初のステップからゆっくりすすめていくのが良さそうです。(※当時の感想)「おもしろい!」と思ってくれる本かどうかがポイント。このステップでは親のかかわりが特に不可欠。

2.「楽しむ」~ 図鑑を遊びつくす。

自然科学の世界に慣れてきたら、次はいよいよ本格的に図鑑と親しむ「楽しむ」のステップ。ということで、

①見比べる楽しさ満載「ザ・図鑑タイプ」~ 『学研LIVE』『講談社MOVE』『小学館NEO』など。ポケット図鑑についてのコラムあり。

②身近な疑問で興味が湧く「Q&Aタイプ」~『よのなかの図鑑』『からだふしぎ図鑑』など

③見応えたっぷり「ビジュアル大事典」タイプ~『ZOOM大図鑑』『こども大図鑑』など

に分けて詳しく解説されています。

3.「深める」~ いよいよ物知り博士に

図鑑のおもしろさがわかって、好きなジャンルもはっきりしてくると、子どもは自分からどんどん図鑑を開いて読み始めるようになる。ここまできたら、もう一歩踏み込んだ図鑑にも手を伸ばしてみましょう。ということで、大人向けの図鑑など親も一緒に楽しめそうな図鑑がたくさん紹介されています。

まだ図鑑に触れたことがない子どもに対して親にできる最初のかかわりはたくさんの図鑑を実際に見せてあげることという記述を読んで、パパが休みの日やママが体調の良い日には少しの時間だけでも家族で図書館や書店をハシゴしてみることにしました。(※当時、第二子妊娠中でした)

また「最近の子どもの関心を見逃さない」ということで、本に書いてあった"子どもの心が動いた→そこへ図鑑を放り込む!"という流れを参考にして今後お図鑑を選んでいくことに決めました。

頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある

▼著者へのインタビュー。

図鑑の読み方については、こういった本も参考にしています。

親子で楽しむ! 頭がいい子の図鑑の読み方・使い方

▼学研の図鑑くらぶより。

親野智可等先生に聞く 図鑑の選び方・活用法 第一回 | ぴったりの図鑑をさがせる図鑑のポータルサイト 学研の図鑑くらぶ

16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える 「賢い子」に育てる究極のコツ

▼著者のインタビュー。

図鑑のリサーチを始めた当時はまだ2歳、そして今でもまだまだ気まぐれなところのある娘。何か新しいことに興味を示した時には、最初の「慣れる」というステップで興味を示した物事に関連する絵本などいろいろ読んでいるうちに、気が付いたら今度は別のことに興味を持つようになり、そこでまた最初の「慣れる」というステップを踏む... という繰り返しでやってきたので、「楽しむ」「深める」というところまで行かなかったというのが正直なところでした。

楽しいけれど悩む!図鑑選び

3歳後半になり、「なぜ」「どうして」、「○○ってなに?」、「○○がしりたい」... などと言うことが増えてきた娘。すぐに答えられることばかりではなくなってきました。これは、いよいよ興味関心のある物事に「慣れる」ステップから「楽しむ」(さらに「深める」)というステップを踏む時期に来たのでは?と思うように...。そこで、この機会に図鑑のリサーチを再開することにしました。

"子どもの心が動いた→そこへ図鑑を放り込む!" ということで、まずはここのところ娘が並々ならぬ興味を持っているテーマ「人体」と「恐竜」からリサーチを始めることに。

特に参考にしたのは、各出版社のサイトやオンライン書店のレビュー、図鑑をお持ちの親御さんのブログ記事、リサーチ途中で見つけた絵本ナビの編集者インタビューなどです。

それぞれのタイトルごとに、各出版社の図鑑の構成や出版年、写真やイラストのリアルさ、付属DVDの中身などを吟味してだいたいの目星をつけた上で、「まだ図鑑に触れたことがない子どもに対して親にできる最初のかかわりはたくさんの図鑑を実際に見せてあげること」という上記の書籍の一文を胸に、家族で図書館や書店に足を運んで図鑑の実際の中身を見ながら決めることにしました。

今後子どもたちに新しい興味や関心が生まれたときにも、同じように決めていこうと思っています。

各出版社のサイトをチェック。

まずそれぞれの出版社のサイトをじっくりチェックしてみることにしました。

「ザ・図鑑」のイメージといえば、何となく小学館のNEOが思い浮かびました。DVDはドラえもんとのび太くんがナビゲートしてくれるので映像の世界に入りやすいのではないかと思いましたが、娘はドラえもんをあまり見たことがないのでどういう反応を示すかな?

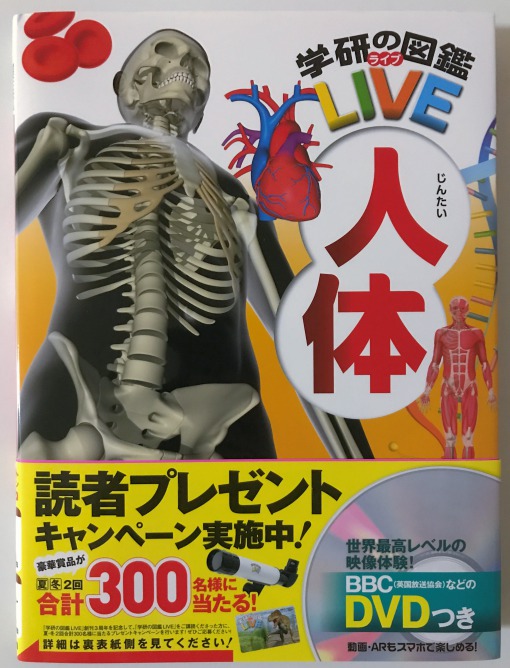

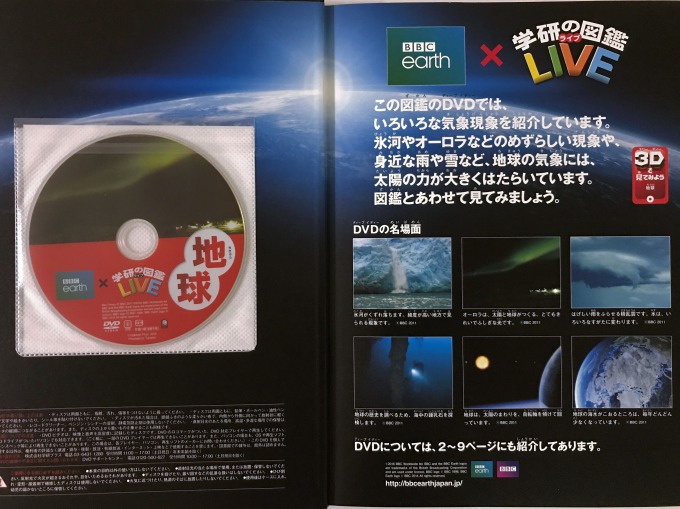

キャッチコピーが「本物。だから、夢中になる。」という学研の図鑑「LIVE」の付属DVDは、BBCのドキュメンタリー。イギリス英語が好みの親としては、秀逸なドキュメンタリーをまるごと一本見ることができるというのはかなりツボなのですが(DVDは英語音声も選べます)、3歳と1歳の子どもたちがこういった映像を見てどれくらい理解できるかな?楽しいと思えるかな?などと思ってみたり...。

スマホやタブレットで楽しめるARや動画は、親子で楽しめそう。また、図鑑くらぶというポータルサイトもなかなか役立ちそうです。

リアルな写真の数々が魅力的な講談社の動く図鑑MOVE。NHKの豊富な映像を再編集したオリジナルDVDのコンセプトは「子どもを驚かせたい!」

この図鑑を読んだ読者が、一生おぼえているような、印象的な誌面作りをMOVE編集部は目指しています。

というのもなかなかすごいですね。これは是非中身を開いて読んでみたくなります。

▼図鑑の紹介ページで公式PVを見ることができます。

WONDA ポプラディア大図鑑のサイトでは、それぞれの図鑑の使い方を動画で見ることができます。WONDAクラブという会員サイトもあります。

出版社の編集者さんの熱いインタビューの数々に、心が揺れまくる。

出版社のサイトだけではどれを選べばよいのか決めきれなかったので、リサーチを続けているうちにたまたま見つけた絵本ナビの過去の夏の図鑑特集にあった各社の図鑑の特長やポイントと、編集者インタビューを比べてみました。

それぞれの図鑑について理解を深めることができて良かったのですが、何よりインタビューが面白かった!各出版社の編集者さん達の思いがとにかく熱く、「子どもたちに最高のものを届けたい」という渾身の思いで図鑑が作られていると思うと、どのシリーズも欲しくなってしまうのでした...。

一番参考にしたのは、2014年の図鑑特集。

これを読んで、学研LIVEがDVD付きの図鑑の中では一番新しく創刊されたシリーズだということを知りました。NEOもMOVEも相当研究された上で作られたシリーズだと思うので、個人的にはかなり印象がアップしました。

この記事を書いている時に気づいたのですが、絵本ナビには2015年の図鑑特集もありました。読んでみると、やはり各社ともに熱い!(※今年も何か良い特集を見つけたら追記します。)ちなみに、編集者インタビューの順番が2014年と異なっていました。こちらを先に読んだら、また印象が違っていたかもしれません。

結局、どれに決めた?

ここまで迷ってどれに決めたのか、娘にとって初めての図鑑たちをメモしておきます。

今後それぞれのテーマについてより深めたいという場合は、図鑑を買い足すこともありえる為、気になる図鑑もついでにメモ。

それぞれのテーマごとに、図鑑と一緒に楽しめそうな絵本も何冊か選んで一緒に読んでみることにしました。

人体

お医者さんごっこが大好きで、「ドクターになりたい」と言い出した娘と一緒に楽しむことにしたのは、学研の図鑑LIVE。決め手になったDVDの中身は3歳の娘にはまだ少し難しいかな?と思うのですが、興味津々で映像を見たり、図鑑を眺めたりして楽しんでいます。

DVD付 人体 (学研の図鑑LIVE)

▼Youtubeにて、付属DVDの中身を少し見ることができます。

からだのふしぎ (どんどんめくってはっけん)

凝ったしかけを楽しみながら、人体の知識をつけることができそうです。

★この他、気になる人体図鑑など★

DVDの内容をチェックして、ギリギリまでMOVEと悩みました。

DVD付 WONDER MOVE 人体のふしぎ (講談社の動く図鑑MOVE)

今後MOVEを買い足すかもしれませんが、ひとまずコミック版を先に楽しんでみるつもりです。

人体のふしぎ 体の中の大探険! の巻 (講談社の動く学習漫画 MOVE COMICS)

コミックにもDVDが付いています。

美しい人体図鑑 (一般書)

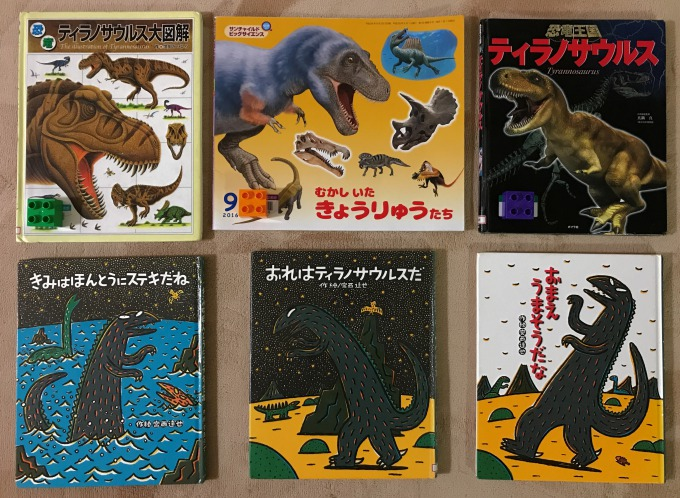

恐竜

すっかり恐竜づくしの夏になりつつあるわが家。

図鑑はどれも素晴らしく、正直全部欲しいぐらい迷いましたが、小学館のNEOに決めました。

それぞれの恐竜の名前の由来が載っていること、娘が一番気に入っているティラノサウルスについて詳しく載っていること。(カバー裏もティラノサウルス!)某オンライン書店のレビューで、LIVEもMOVEもお持ちの親御さんが詳しい説明付きでNEOを推していたこと。

また、先日出かけた『ギガ恐竜展』で、いかにも恐竜が大好き!という男の子を颯爽とリードしていらっしゃるお父様(しかも抱っこひもで赤ちゃんを抱っこしながら!)が、自然に腕に挟んで持ち歩いていたのがNEOだったことが妙に印象に残りまして... 後でパパにその事を話したら、何とパパも同じことを思っていたことがわかりました。不純な動機!?かもしれませんが、NEOの印象がかなりアップしたのが購入の決め手になりました。

ちなみに、文字を読むことが大好きな娘が一番喜んだのは巻末のさくいんでした(^-^)

DVD付 新版 恐竜 (小学館の図鑑 NEO)

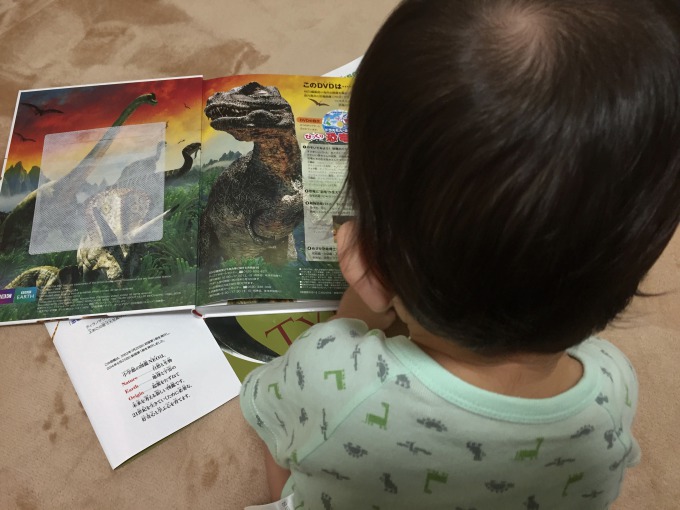

びっくり恐竜DVD、娘だけではなく1歳の息子も楽しそうに見ています(^-^)

▼少しだけDVDの中身を見ることができます。

※関連記事

恐竜については、絵本やアクティビティブックなども併用して楽しんでいるところです。

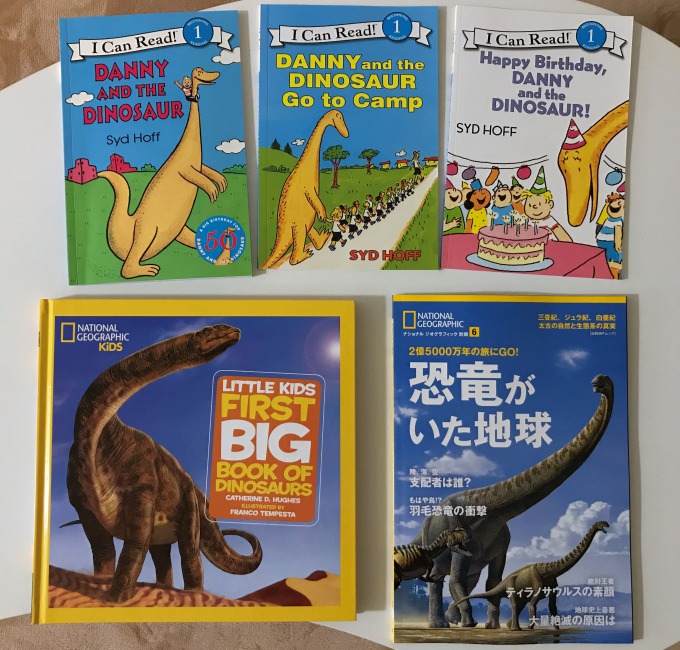

英語の絵本。(もう一つの語学ブログ)

★この他、気になる恐竜図鑑など★

ARで恐竜が飛び出す学研のLIVEもやはり気になっています。

DVD付 恐竜 (学研の図鑑LIVE)

▼付属DVDの中身を少し見ることができます。

最近、新訂版が出たのが講談社のMOVE。新しい学説を追いたい場合には良いかもしれません。

恐竜 新訂版 (講談社の動く図鑑MOVE)

また、現在読んでいるNEOの恐竜図鑑から、同じNEOの鳥の図鑑、サブタイトル「恐竜の子孫たち」につなげても良さそう。

DVD付 新版 鳥 恐竜の子孫たち (小学館の図鑑・NEO)

それから、Mashaが書店で中身を見て「むしろ自分が読みたい!」と思っている古代文明の図鑑に強引につなげてもいいかも。娘もピラミッドに興味を持ち始めているので、次はこれを買うことになりそうです。

WONDER MOVE 古代文明のふしぎ (講談社の動く図鑑MOVE)

こんな図鑑、Mashaが小さな頃に読んでみたかった...。

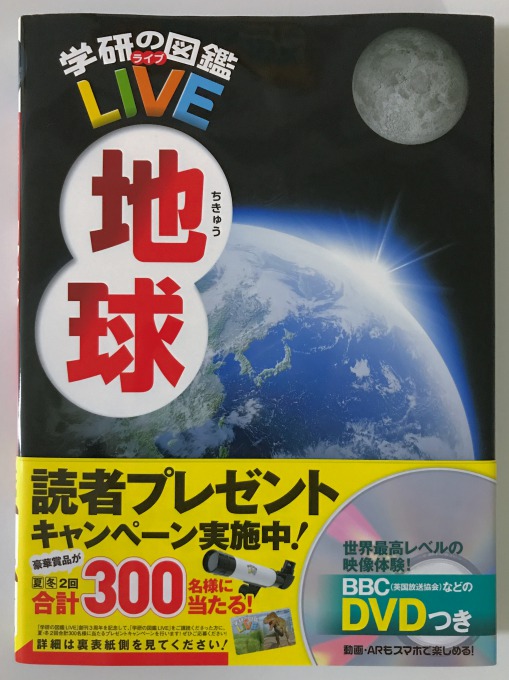

地球

夜と昼、天気などに興味を示している娘と楽しんでいる地球の図鑑など。

図鑑はDVD付きの学研LIVEを選びました。

DVDに出てくる氷河やオーロラなど、娘も興味深そうに見ています。

息子のだっくんも興味津々...。

DVD付 地球 (学研の図鑑LIVE)

▼付属DVDの中身を少しだけ見ることができます。

お気に入りのめくるしかけ絵本もあわせて楽しんでいます。

ちきゅうのふしぎ

娘が地球に興味を持つきっかけになった絵本。

ちきゅう

図書館で借りて読んで最後まで迷ったのがNEO。DVD付きの新版、出ないかな...。

地球 (小学館の図鑑NEO)

星と星座、空など

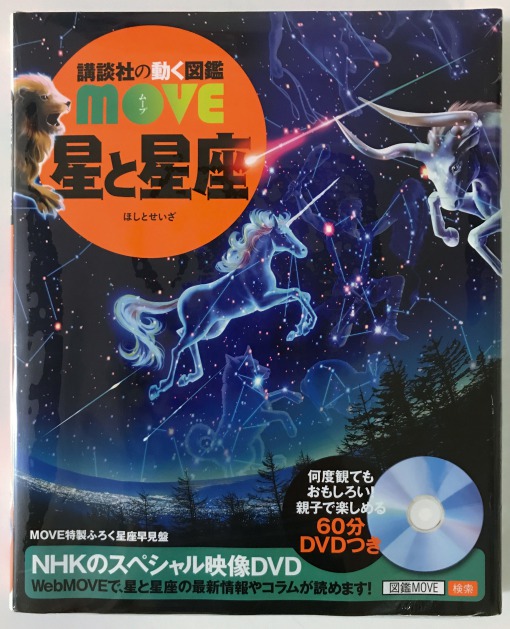

星と星座は、講談社のMOVE。美しい映像が満載のDVDと星座盤がついています。

星と星座 (講談社の動く図鑑MOVE)

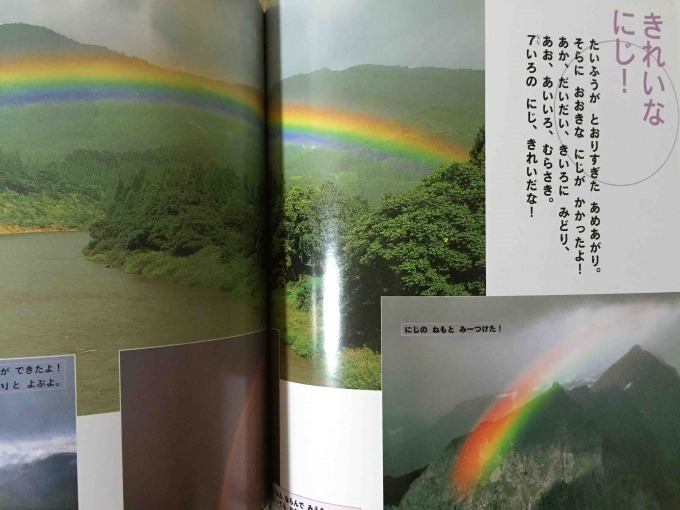

「空」については、他にも2歳のころからお気に入りのあそびのおうさまずかんもよく読んでいます。

そら 増補改訂 (あそびのおうさまずかん)

その他、普段よく読んでいるお気に入りの空の絵本など。娘と一緒に空を見上げるのが楽しみになりました。

天気と星がわかる そらのえほん (キッズ・えほんシリーズ)

不思議で美しい「空の色彩」図鑑

雲のカタログ 空がわかる全種分類図鑑

プレNEOシリーズ、デビューは「ふしぎの図鑑」。

ザ・図鑑的なものの他に、Mashaがずっと気になっていたのが小学館のプレNEOシリーズでした。

▼出版社のサイトで、試し読みができます。

先日、いろいろリサーチしたうえで意気揚々と最新刊の『せかいの図鑑』を買いに行った時に中身をすべて読み比べてみて、結局『ふしぎの図鑑』を購入して帰りました...。

どの図鑑も、思わずじっくり読んでみたくなってしまいました。子どもたちと一緒に楽しむのも良いですし、普段容赦なく投げかけられる娘からの質問に答えるために親が読んでも良さそう... ということで、これから気になるタイトルを少しずつ揃えていこうと思っています。

ふしぎの図鑑

気になる図鑑・これから読んでみたい図鑑など

宇宙の図鑑

地球、星と読み始めて、今どれにするか悩んでいるのが『宇宙』の図鑑。

『星と星座』にあわせてMOVEにするか、『地球』にあわせてLIVEにするか...。

DVD付 宇宙 (講談社の動く図鑑MOVE)

DVD付 宇宙 (学研の図鑑LIVE)

DVDの他に、スマホでも30分の動画が見られるようです。

花や植物

今まだ、娘お気に入りの『あそびのおうさまずかん』でも大丈夫そうなのですが...

くさばな 増補改訂 (あそびのおうさまずかん)

いずれ選ぶ時に『花』の図鑑にするか『植物』の図鑑にするか、ちょっと悩んでいます。

DVD付 花 (小学館の図鑑 NEO)

▼DVDの中身を少し見ることができます。

夏の今、こちらの表紙にぐいぐい惹かれます。

DVD付 植物 (学研の図鑑LIVE)

DVD付 植物 (講談社の動く図鑑MOVE)

※関連記事

以前調べたお花や植物の図鑑について。

動物

娘はまだ動物にそこまで強い興味を示していないので購入はもう少し先になりそうですが(息子の方が先に興味を持つかも!?)、リアルな写真が満載でインパクト大のMOVEかLIVEで悩みそう。

動物 新訂版 (講談社の動く図鑑MOVE)

DVD付 動物 (学研の図鑑LIVE)

娘は、案外可愛らしいコアラの表紙の方が喜ぶかも!?

DVD付 新版 動物 (小学館の図鑑 NEO)

ちなみに、今家族で読んでいる動物の図鑑と絵本はこちらです。

仕掛絵本図鑑 動物の見ている世界

ライフタイム: いきものたちの一生と数字 (ポプラせかいの絵本)

魚・深海生物

インタビューを読んで気になっているのが、NEOとLIVE。

DVD付 新版 魚 (小学館の図鑑 NEO)

DVD付 魚 (学研の図鑑LIVE)

深海生物の図鑑は、現在国立科学博物館で行われている『深海展』とあわせて楽しめそう。

DVD付 深海生物 (学研の図鑑LIVE)

世界で一番美しい海のいきもの図鑑

鉄道など、乗り物図鑑。

乗り物図鑑についても調べているところですが、まずは『鉄道』からチェック。中身を見比べた感じでは、MOVEが面白そうです。

鉄道 (講談社の動く図鑑MOVE)

DVD付 鉄道 (学研の図鑑LIVE)

▼だっくんが将来鉄道大好きっ子になりそうなら、こういったしかけ付きの図鑑から楽しんでもいいかもしれません。

まどあけずかん のりもの: 英語つき (小学館の図鑑NEOまどあけずかん)

プレNEOシリーズ

今後揃えていきたいと思っているのが、小学館のプレNEOシリーズ。気になっているタイトルをいくつか載せておきます。

▼図鑑の紹介ビデオ。

きせつの図鑑 (小学館の子ども図鑑 プレNEO)

よのなかの図鑑 (小学館の子ども図鑑プレNEO)

普段娘によく聞かれるようなことがいろいろ載っていました。

せいかつの図鑑 (小学館の子ども図鑑プレNEO)

▼出版社は違いますが、せいかつの図鑑とあわせて読んでみたいのがこちら。

できるよ! せいかつ366 (頭のいい子を育てる)

せかいの図鑑 (小学館の子ども図鑑プレNEO)

初回限定で、自分で作る国旗ブックがついてきます。

次は、『よのなかの図鑑』と『せかいの図鑑』を購入予定です。

シリーズ最新刊はの『おはなしプレNEO』も読んでみたいです。

心やさしく賢い子に育つ みじかいおはなし366: おはなしプレNEO

以前、当ブログをいつも楽しく読んでくださっているという方から(本当にありがとうございます♡)「図鑑選びの話を楽しみにしている」というお話を頂き、今回頑張って書いてみようと思ったのですが... 何だかまとまりのない内容になってしまいました(^^;)

図鑑についてはまだまだ悩みつづけそうな感じですが、それぞれの出版社の図鑑やDVDの比較や感想など、これから少しずつ記事にしていきたいと思っています。